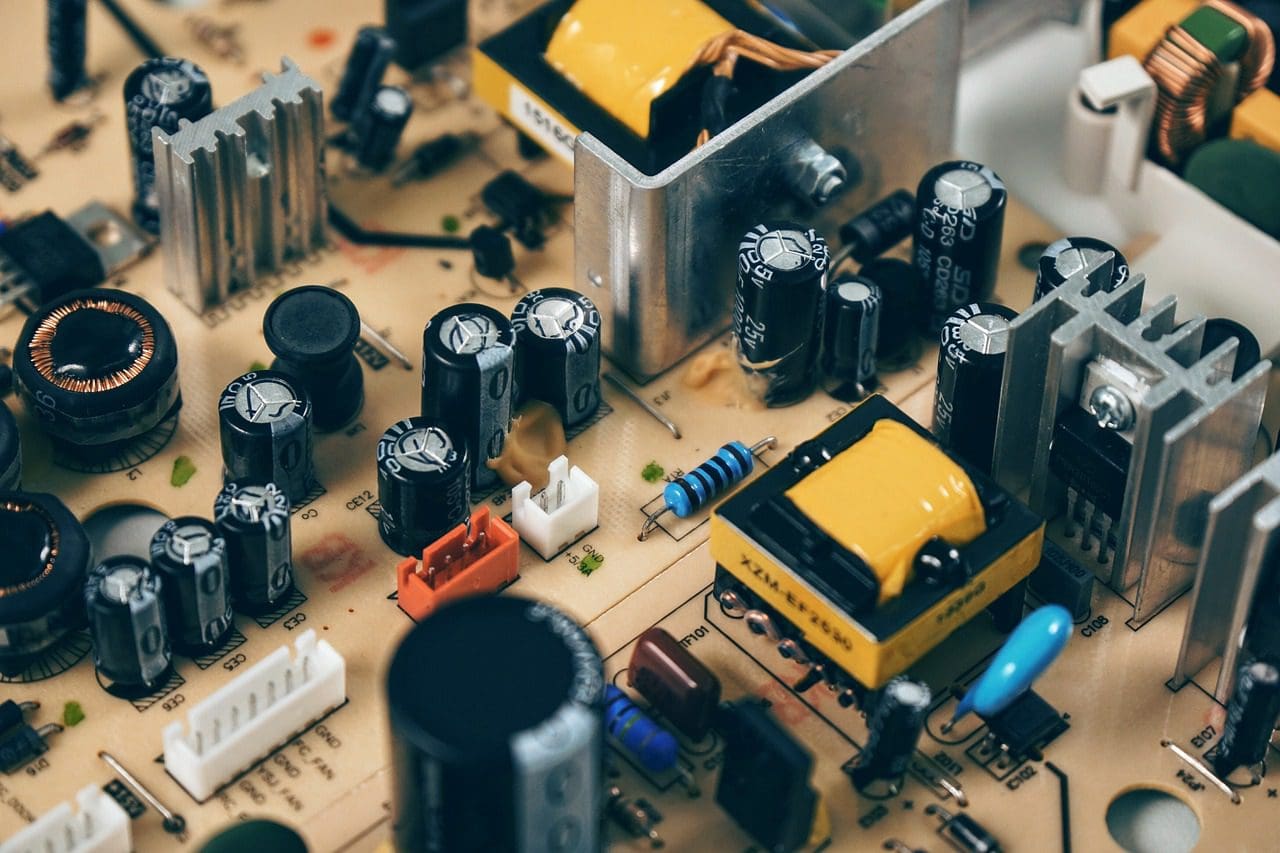

それらに電荷を蓄えることができる電子デバイスは、コンデンサと呼ばれます。 また、それらを流れる AC の通過を省略できます。

コンデンサの構造は、間に誘電体層を挟んだ少なくとも XNUMX つの導電板で構成されます。

主要な取り組み

- コンデンサは、絶縁材料で分離された XNUMX つの導電板に電荷を蓄積および分離することにより、回路内の電気エネルギーを蓄えたり放出したりする電子部品です。

- コンデンサーはコンデンサーの古い用語で、主にエレクトロニクスの初期に使用され、両方の用語は同じ機能を持つ同じコンポーネントを指します。

- コンデンサとコンデンサの間に機能上の違いはありません。 これらの用語は互換性があり、「コンデンサ」は現代の電子機器でより一般的に使用される用語です。

コンデンサとコンデンサー

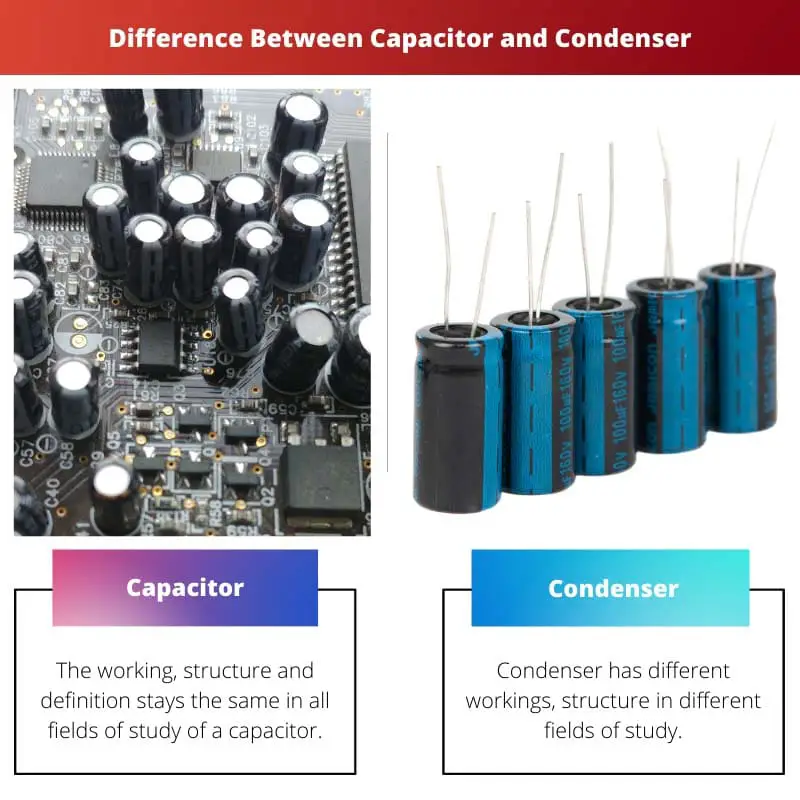

違い コンデンサーとは、コンデンサーという言葉に比べて、コンデンサーは比較的新しい用語です。 動作メカニズムや構造に違いはありません。 コンデンサーという言葉は古い用語です。 コンデンサ.

XNUMX 本のワイヤ間に電圧が印加されると、電位差が生じ、誘電体によって正と負の電荷に分離された静電場が生成されます。

マイナス電荷は、のマイナス極に蓄えられます。 コンデンサ、そして正極には正の電荷があります。

コンデンサという用語は 1926 年から使用されるようになりました。それ以前は、代わりにコンデンサという用語が使用されていました。 コンデンサーの定義はすべての研究分野で XNUMX つだけですが、コンデンサーは他の研究分野では異なる機器を意味する場合があります。

比較表

| 比較のパラメータ | コンデンサー | |

|---|---|---|

| 契約期間 | コンデンサーはコンデンサーを表す古い用語です。 | コンデンサーは、コンデンサーに使用される古い用語です。 |

| 年 | コンデンサという用語は、1926 年にコンデンサという用語を完全に置き換えました。 | 凝縮器という用語は、1926 年から使用を停止されました。 |

| 他の研究分野における定義 | コンデンサの働き、構造、定義は、どの研究分野でも同じです。 | コンデンサーは、研究分野ごとに異なる仕組みと構造を持っています。 研究によっては、まったく異なるデバイスである場合もあります。 |

| エネルギー変換 | コンデンサに蓄えられたエネルギーは、コンデンサのプレート間の電界に変わります。 | コンデンサーに蓄えられたエネルギーは、コンデンサーの極の間の静電場に変わります。 |

| あなたが使用します | コンデンサは、信号の結合、モーターの起動、デカップリング、フィルタリング、メモリ内アプリケーションなどに使用されます。 | コンデンサーは、システム内に存在する熱を除去することによってガスを流体に変換し、光ビームを XNUMX 点に集束させる光学機器として機能します。 |

コンデンサとは

コンデンサは、電気を蓄積できる誘電体層を間に持つ XNUMX つ以上の導電体からなるシステムとして説明できます。

コンデンサの静電容量は、導電板間に存在する誘電体に依存します。

また、静電容量はプレートの表面積の増加とともに増加し、それらの間の距離とともに減少します。 より高い静電容量を得るために、コンデンサをグループ化することができます。

並列にグループ化すると、システム全体の静電容量が増加します。 直列にグループ化すると、システム全体の静電容量が減少します。

コンデンサは製造方法により、主に電解式、静電式、電気化学式に分けられます。

コンデンサーとは?

コンデンサーはコンデンサーを表す古い用語です。 正確に言うと、コンデンサという用語が一般的に使われるようになった1926年からこの用語は使用されなくなりました。

電気的な観点から見ると、コンデンサとコンデンサはどちらも同じデバイスです。 それらの定義、働き、構造に違いはありません。

しかし、他の研究分野で見ると、コンデンサーという用語は他のデバイスを指す場合があります。

たとえば、光学的な観点から見ると、コンデンサーは、光源からの光線をより焦点の合った狭いビームに集中させるのに役立つ光学システムと言えます。

機械的な観点から見ると、システム内の熱を下げることによって気体を液体に凝縮するために使用されるデバイスとして説明できます。

コンデンサとコンデンサの主な違い

- コンデンサは新しい用語ですが、コンデンサは古い用語です。 長い間、コンデンサーという用語の代わりに使用されてきました。

- 1926 年にコンデンサという用語が科学的にコンデンサに置き換えられました。それ以降、コンデンサという用語はほとんど使用されなくなりました。

- コンデンサに蓄えられたエネルギーは、コンデンサのプレート間に流れる電場に変わります。 対照的に、コンデンサーに蓄えられたエネルギーは静電界となり、コンデンサーの極間に流れます。

- コンデンサの構造、動作メカニズム、定義はどの分野でも変わりませんが、コンデンサの動作メカニズムや構造は他の分野では異なります。 場合によっては、コンデンサーがまったく別のデバイスになることもあります。

- コンデンサの使用例としては、信号のカップリング、デカップリング、モータの始動、フィルタリング、コンピュータのメモリ用途などが挙げられます。対照的に、コンデンサの例としては、光ビームを XNUMX 点に集束させる光学機器や、ガスをガスに変換するために使用されるデバイスなどがあります。システム内の熱を除去して流体を冷却します。

- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7912980/

- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5060438/

最終更新日 : 11 年 2023 月 XNUMX 日

Piyush Yadav は、過去 25 年間、地元のコミュニティで物理学者として働いてきました。 彼は、読者が科学をより身近なものにすることに情熱を傾ける物理学者です。 自然科学の学士号と環境科学の大学院卒業証書を取得しています。 彼の詳細については、彼のウェブサイトで読むことができます バイオページ.

この記事の包括的かつ正確な説明は、コンデンサとコンデンサの重要な違いについての貴重な洞察を提供し、これらの電気部品に対する読者の理解を深めます。

この記事は、コンデンサとコンデンサーの相違点を正確に説明することで、これらの電気コンポーネントを大幅に解明し、理解を深めることができます。

私も Joe83 さんの意見に完全に同意します。この記事は、コンデンサとコンデンサーの間の複雑なニュアンスを驚くほど解明しています。

この投稿では、コンデンサとコンデンサーの包括的かつ洞察力に富んだ比較を提供し、それらの違いと重要性を非常に明確に明らかにしています。

この投稿では、コンデンサとコンデンサの違いを明確に述べ、それらを一貫した方法で説明しています。それは複雑なテーマを知的に洗練させることです。

私はこれ以上同意できませんでした。適切に構造化された比較は、コンデンサとコンデンサの微妙な違いを把握するのに役立ちます。

歴史的な使用法と進化の観点から、コンデンサーとコンデンサーを明確に比較できたことに感謝しています。これらの電気コンポーネントの理解がさらに深まります。

絶対に。歴史的背景を理解することで、これらのデバイスとその命名法についての理解が深まります。

この記事は詳細な分析をまとめた賞賛に値するもので、コンデンサとコンデンサの歴史的進化と動作上の差異について洞察に満ちた談話を提供しています。

この記事では、コンデンサとコンデンサの歴史的および動作上の区別を洞察力に富んで総合し、幅広い関連する側面を要約して読者の理解を深めています。

絶対に。コンデンサとコンデンサの歴史的変遷や動作の違いなどを丁寧に解説しており、知的に刺激的な読み物となっています。

コンデンサの仕組みとコンデンサとの違いについての非常に有益な説明。複雑なトピックを明確にします。

電子機器の初心者に最適な投稿。複雑な概念を分かりやすく説明します。

同意します。この記事では、コンデンサとコンデンサの用語と働きに関する多くの混乱を解決します。

この記事は、コンデンサーとコンデンサーの歴史的および現代的な側面を巧みにナビゲートし、その複雑さと動作メカニズムを明確に描写しています。

実際、この記事の学術的説明は歴史的および技術的側面を精査しており、愛好家にとっても初心者にとっても知的に満足できる読み物となっています。

この記事は、電気的および歴史的側面の巧みな探求により、複雑な概念と用語を明らかにし、さまざまなレベルの専門知識を持つ読者に応えます。

この記事は、コンデンサとコンデンサの複雑な詳細を適切に示しており、さまざまな背景を持つ読者にとってアクセスしやすく、理解しやすいものとなっています。

実際、この記事の明晰な説明により、エレクトロニクスにさまざまな程度の精通度を持つ読者にとって、このトピックは親しみやすく、魅力的であることが保証されています。

私は、コンデンサーとコンデンサーがもともと交換可能な用語であったことを理解するという歴史的観点が好きです。

はい、エレクトロニクス分野の用語の変遷や、コンデンサーがコンデンサーに取って代わられた正確な瞬間を知るのは興味深いことです。

この記事では、コンデンサとコンデンサの歴史的および技術的側面について興味深く取り上げ、複雑な用語と概念を驚くほどわかりやすく説明しています。

絶対に。歴史的および技術的側面を魅力的に描写し、コンデンサーとコンデンサーに関連する複雑さを解明します。

この記事では、コンデンサとコンデンサの用語を魅力的に説明することで、歴史的な洞察を提供しながら読者の理解を高めます。

「コンデンサ」と「コンデンサ」という用語が一部の分野では同じ意味で使用されるという概念については、さらに詳しく説明する必要があると思います。これにより、潜在的な誤解が生じる可能性はありますか?

同意します。この記事では、潜在的な誤解を避けるために、さまざまな研究分野におけるこれらの交換可能な用語の意味をさらに深く掘り下げる必要があります。

この問題については、確かに徹底的な調査が必要です。記事の著者は、さまざまな文脈でこれらの用語を明確にするために、この懸念に対処する必要があります。